基調講演1:細井 浩一(ZEN大学 知能情報社会学部 教授)

概要:1998年に立命館大学で始まったゲームのデジタルアーカイブの構築について、その概要と到達点、および現在の課題について紹介する。また、文化庁のメディア芸術関連政策において、マンガ、アニメ、ゲーム、メディアアートのアーカイブおよび振興がどのように取り組まれているかについてもあわせて紹介し、参加者とともに議論する。

| 感想:アーカイブと聞くと、これまでは「モノを残す」こと、すなわちパッケージや説明書、ハードウェアといった物理的な資料の保存を思い浮かべていた。しかし、今回の講演を通じて、そのイメージが大きく揺さぶられた。ゲームという表現形式は、単なるモノの集合ではなく、「ヒト(作り手やプレイヤー)」「コト(出来事や体験)」といった多層的な要素によって成り立っており、アーカイブとは、そうした複雑な文脈や関係性までも含めて未来に伝えるという視点に、驚かされた。特に印象的だったのは、モバイルゲームのように「できては消える」コンテンツや、同人誌・コミケのようなものをどう記録するかという問いです。これらは従来のアーカイブの枠組みでは捉えきれない、流動的で非物質的な文化資産です。だからこそ、保存の対象を「モノ」から「ヒト」「コト」へと拡張し、連携と対話を通じて記録していく必要があるのだと感じた。(吉井@立命館大学) |

基調講演2:赤間 亮(立命館大学 文学部 教授)

概要:立命館大学アート・リサーチセンターは、1998年の創設以来、文化資源のデジタル・アーカイブを研究基盤におき、日本の文化・芸術分野における大規模なアーカイブを構築してきた。本講演では、その概要と研究活動を駆動させる仕組み、さらには今後の課題について紹介したい。

| 感想:駆動型デジタルアーカイブということで、新しく更新されていくものがメインであると考えていましたが、自身に必要なデータベースを作成していくことや年表の作成などポータルデータベースの強みを生かしたアーカイブの仕方について感銘を受けた。また、残していくアーカイブについても「モノ」「ヒト」「コト」に応じて違う枠組みでデータベースを構築することにより、用途に合わせたものを作成することができるというアイデアはとても効率的であると感じた。(吉井@立命館大学) |

ライトニングトーク集(学生セッション)

藤川 雄翔 関西大学

| 感想:作品の検索や推薦、内容の把握に用いるために物語のストーリーを文章化を行い物語のコンセプト化を行う研究である。私自身、マンガの検索を行う際にいまいちピンとくるようなものがない時があり、このコンセプト化を行うことで自分が求める似たようなジャンルの検索をスムーズに行えるようになるのではないかと感じた。(吉井@立命館大学) |

鈴木 雄真 立命館大学

| 感想:キャラクターやモノの表現方法として一部を拡大し、誇張するというものがある。それを3DCGを用いて表現を試みた研究である。元の絵を書き直さずに後から誇張パースを付与できる点や、領域設定や拡大倍率などの入力パラメータに関するユーザインタフェースが分かりやすい点についてユーザフレンドリーで使いやすそうだと感じました。(中村@立命館大学) |

森本 拓真 龍谷大学

| 感想:自分好みのアニメを探すために様々な要素で推薦することができる特徴ベクトルのデータベース、推薦システムの作成に関する研究である。自分の好みを解析してもらい、新たな発見につながるこの仕組みは、アニメ視聴体験をより豊かにしてくれると期待している。(吉井@立命館大学) |

川北 輝 京都芸術大学

| 感想:子供達と一緒に生成AIによる絵本作りから読み聞かせや劇遊びを行ったことについての実践報告をしていただきました。AIが生成した物語は解釈の余地が多いため、想像力の高い子供達が彼らの想像力によって物語を補完することで子供たちがより引き付けられるという点が面白いと感じました。(中村@立命館大学) |

前田 拓海 関西大学

| 感想:キャラクターの紹介文の構造にはどのような特徴があるのか、紹介文同士で属性分けができるのかに注目し、データセットを作成した研究である。キャラクターの紹介文の解析からその作品のキャラ被りやキャラの属性について調査でき、作品の雰囲気を知ることもできることに驚いた。また、キャラ紹介文のフォーマットを作成することにもつながると感じた。(吉井@立命館大学) |

関谷 天希 公立はこだて未来大学

| 感想:ヒロイン同士の関係性に注目し、ヒロインの設定を生成するシステムを作成する研究である。各作品のヒロイン属性やヒロイン同士の関係性を分析し、最終的に複数のヒロインの属性と彼らの関係性を出力するようなプログラムの実装をされていて、とてもユニークな研究だと感じました。データが膨大になりそうですが、ヒロイン以外のキャラクター同氏の関係性に対しても応用できそうだと思いました。(中村@立命館大学) |

ライトニングトーク集(幹事団)

幹事団 迎山 和司 立命館大学

| 感想:AIを用いてマンガのコマ順や吹き出しの順番や所属などマンガに関する情報を抽出し、メタデータの作成を行っている。マンガを読む際に自分のペースがあるが、それがコマのサイズ、セリフによってある程度決まっていたりなど統計的なデータが取れているようなのでそれがどのようになっているのかがとても気になった。(吉井@立命館大学) |

幹事団 山西 良典 関西大学

| 感想:世の中でマンガがどのように楽しまれているのかをアーカイブ化する研究の紹介。オタクは語りたがるのはとてもそうだと感じ、実際に私自身もそのような気がある。そこに注目し、アーカイブ化するという発想はとてもユニークだと感じた。(吉井@立命館大学) |

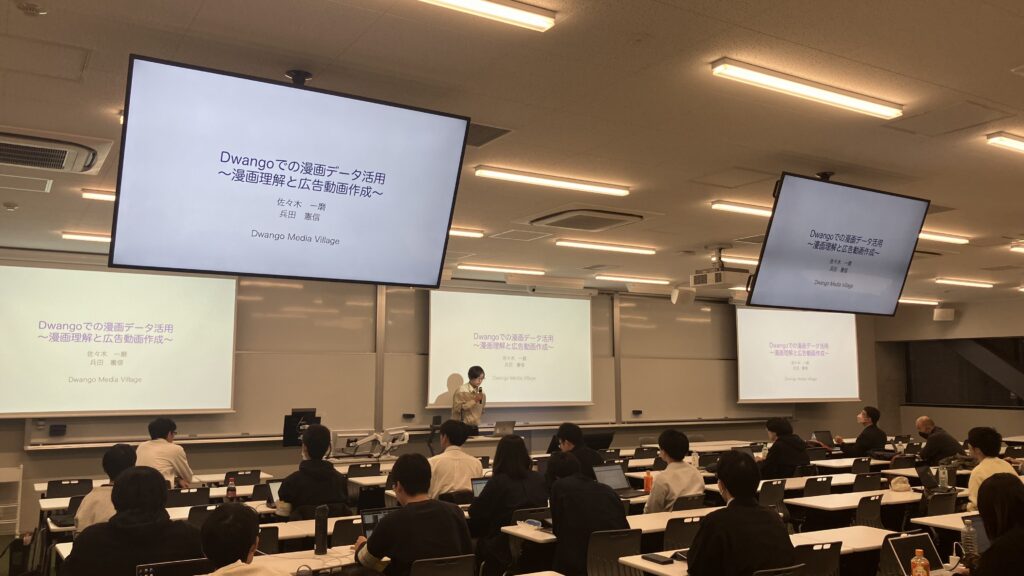

スポンサー講演1(佐々木 一磨 (株)ドワンゴ(BOOK WALKER))

スポンサー講演2(青木 誠司 株式会社セルシス)

懇親会

研究会の終了後には、大学の近くの「や台ずし」にて、22名の参加で懇親会・交流会が盛会に行われた。個人個人の直接的なインタラクションは、研究会参加の最も重要な意義でもある。懇親会は、いくつかのテーブルには分かれたものの、各テーブルでは、日ごろの大学、会社といった組織を越えた意見交換や歓談が盛んであった。研究がらみの話題から最近の出来事まで、話はとても広く、万博関係の話題でも、当方のテーブルは盛り上がった。